Fünf Fragen an Dr. Joachim Jahn, Wirtschaftsredakteur der FAZ

11. Mai 2009 | Autor: Gastblogger | Keine Kommentare | Artikel drucken

1. Frage: Wie erreicht ein Anwalt am ehesten eine positive (Medien-)Aufmerksamkeit in Strafverfahren für seinen Mandanten?

1. Frage: Wie erreicht ein Anwalt am ehesten eine positive (Medien-)Aufmerksamkeit in Strafverfahren für seinen Mandanten?

Jahn: Durch sachliches, unermüdliches Herausarbeiten der eigenen Argumente gegenüber den Journalisten. Nur so lässt sich der Tendenz vieler Medien zur Skandalisierung und Personalisierung, zum Aufbauschen und Versimpeln ein bisschen was entgegen setzen. Der größte Erfolg ist natürlich (aus meiner Sicht: leider), wenn ein Strafverfahren gar nicht erst bekannt wird. Für Schadensersatzklagen kann das ebenfalls gelten.

2. Frage: Was sollte er auf keinen Fall versuchen?

Jahn: Den Medien auch noch verbieten lassen zu wollen, dass sie über das Vorgehen des Presseanwalts gegen sie berichten.

3. Frage: Wer kommuniziert besser: Rechtsanwalt oder Staatsanwalt?

Jahn: Definitiv: der Anwalt. Immer noch, auch wenn die Justiz endlich nachgerüstet hat. Aber der Fall des karrieregeilen Strafverfolgers, den es in die Medien drängt, ist eher die Ausnahme – schon angesichts seiner ziemlich engen juristischen Fesseln. Anwälte haben dagegen meist ein ausgeprägtes Interesse an Publizität: zum Wohle ihres Mandanten und auch zu ihrem eigenen. Ich habe schon mal Informationen von einem Strafverteidiger bekommen, von denen hinterher alle überzeugt waren, da müssten die „bösen Strafverfolger“ geplaudert haben.

4. Frage: Lassen sich Richter von einer Medienberichterstattung in ihrer Entscheidungsfindung beeinflussen?

Jahn: Bei der Schuldfrage wohl kaum. Bei der Höhe des Strafmaßes vielleicht schon. Vor allem aber die Staatsanwaltschaft bei der Entscheidung, ob Ermittlungen aufgenommen, eingestellt oder voran getrieben werden. Angesichts derer Anbindung an den jeweiligen Justizminister kann das niemand ernsthaft bestreiten.

5. Frage: In welchem konkreten Fall hätten Sie dazu geraten, Litigation-PR-Experten einzusetzen?

Jahn: Ich kenne keinen Fall, wo heutzutage nicht eher zu viele als zu wenige Spin-Doktoren eingesetzt werden. Und von denen haben längst nicht alle ein glückliches Händchen.

Über Dr. Joachim Jahn

Nach dem Ersten Juristischen Staatsexamen absolvierte Joachim Jahn ein Volontariat bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. 1998 promovierte er zum Dr. jur. und wechselte im gleichen Jahr als Redakteur zum Handelsblatt. Seit 1999 kommentiert er als Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das aktuelle Rechtsgeschehen und verantwortet zugleich die Seite „Recht und Steuern“ und den Blog „Das letzte Wort“. Joachim Jahn ist Autor zahlreicher Gastbeiträge in Fachzeitschriften und Lehrbeauftragter der juristischen Fakultät der Universität Mannheim.

Rufmord? Kinderpornographie? Naivität? Exekution?

5. Mai 2009 | Autor: Kurzmelder | Keine Kommentare | Artikel drucken

MdB Jörg Tauss wehrt sich gegen eine angebliche Vorverurteilung durch die Staatsanwaltschaft und gegen die Berichterstattung rund um den Verdacht des Besitzes von Kinderpornographie. Lesenswert auch seine Erklärungsversuche vor Parteigenossen.

Autischer & Stierschneider (trimedia): Litigation-Communication in Österreich. Ein Erfahrungsbericht.

29. April 2009 | Autor: Gastblogger | Keine Kommentare | Artikel drucken

“Litigation-PR : der Blog” begrüßt die Gastautoren Alfred Autischer (CEO Deputy der Trimedia International) und Katharina Stierschneider (Executive Assistant bei Trimedia International).

Viel gestritten wird auch in Österreich. Gut kommuniziert nicht immer.

Die österreichische Öffentlichkeit hatte jüngst mehrfach die Gelegenheit, Rechtsstreitigkeiten live und direkt mitzuverfolgen: Zwei junge Vorstände eines Online-Glücksspiel-Unternehmens werden bei einer Pressekonferenz vor laufenden Kameras von der französischen Polizei in Handschellen abgeführt. Ein ehemaliger, fescher Finanzminister sieht sich regelmäßig mit anonymen Strafanzeigen konfrontiert. Ein mit untadeligem Ruf ausgestatteter Vorstandsvorsitzender eines der größten börsennotierten Unternehmen muss sich plötzlich mit dem Vorwurf des Insiderhandels herumschlagen. Ebenso nicht zu vergessen: Der Skandal um die ehemalige Gewerkschaftsbank BAWAG oder der Fall Fritzl.

So unterschiedlich diese Fälle auch sind, eines haben sie gemeinsam: Das mediale Interesse war und ist enorm. Die österreichischen Medien haben die Berichterstattung über Prozesse als Möglichkeit zur Auflagensteigerung längst erkannt. Sie unterscheidet sich in keinem Detail von der deutscher oder anderer europäischer Medien.

Ganz unterschiedlich noch die Reaktion der Betroffenen. Der Fall Fritzl wurde – wohl auch wegen des großen internationalen Medieninteresses und auf Druck der Regierung – kommunikativ perfekt gemanagt. Aber es gibt auch den anderen Fall: Herr Elsner, der ehemalige BAWAG-Generaldirektor, hat nach einem langen Prozess nach wie vor neben juristischem Beistand keine professionelle Kommunikationsberatung und gilt in der Öffentlichkeit fast schon als das Symbol, wenn nicht sogar als der Erfinder der österreichischen Bankenkrise.

Gestritten wird also auch in Österreich, professionell kommuniziert wird allerdings noch zu selten: Litigation-Communication-Experten gibt es auch in Österreich, aber noch ist die Branche nicht sehr entwickelt. Katharina Stierschneider, Mitautorin dieses Beitrags, hat im April 2009 im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der FH Joanneum 30 Juristen und 50 PR-Experten zu ihrem Wissen und ihrer Haltung zu Litigation Communication befragt (1).

Die Ergebnisse fallen nicht unerwartet aus:

Noch können nur etwa 60 % der österreichischen PR-Experten mit dem Begriff Litigation-PR überhaupt etwas anfangen. Nur 17 % der PR-Experten geben an, zumindest manchmal im Bereich Litigation-PR zu arbeiten. Echte Litigation-PR-Experten, die den Großteil ihrer Zeit mit diesem Thema verbringen, gibt es zur Zeit nur zwei oder drei in Österreich. Aber trotz der geringen Erfahrung glauben die meisten Befragten (88 %) an die Notwendigkeit dieser neuen Disziplin. Ein Viertel vertritt die Meinung, dass Litigation-PR bei allen Streitfällen ein Muss ist.

Auch unter den Juristen schaut es nicht viel anders aus. Der Begriff Litigation-PR ist relativ unbekannt, nur knapp ein Viertel (23 %) haben davon gehört. Aber immerhin gibt die Hälfte der befragten Juristen (50%) an, in einem Viertel ihrer Fälle Public Relations als strategisches Tool mit einzubeziehen. Praktisch alle Juristen (90 %) glauben an die Notwendigkeit und die zunehmende Bedeutung der Litigation-PR in rechtlichen Auseinandersetzungen.

Diese Ergebnisse entsprechen unserer alltäglichen Erfahrung

Auch wenn Kommunikation in juridischen Auseinandersetzungen teilweise schon verbreitet ist, wird die Disziplin der Litigation-PR noch nicht als solche anerkannt. Noch immer ist ein strategisches Kommunikationsmanagement in rechtlichen Streitigkeiten ein blinder Fleck der Kommunikationspolitik großer Unternehmen. Noch immer sind es nur die wirklich großen Anwaltskanzleien und einige wenige Spitzenanwälte, die sich auf die Betreuung von Aufsichts- oder Stiftungsräten spezialisiert haben, die aktiv nach kommunikativer Begleitung bei Streitfällen fragen. Auf Klientenseite sind es nur die „großen“ CEOs, die wissen, was Kommunikation verhindern oder erreichen kann. Die Unternehmen selbst und der große Teil der Wirtschaftsanwälte des Landes denken noch nicht automatisch daran, bei Streitfällen Litigation-PR-Experten beizuziehen. Viele Anwälte glauben nach wie vor, es sei am besten, ihre Kanzlei würde die Kommunikation gleich selbst mitmachen.

Professioneller agieren da schon die Staatsanwaltschaften. Die großen Behörden arbeiten mit ausgebildeten Pressesprechern und setzen vor allem die Medienarbeit sehr geschickt und bewusst zur Erreichung ihrer Ziele ein. Zuletzt und sehr umfangreich im Fall Julius Meinl. Dem Meinl-Anwalt Dr. Eichseneder geht die Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft Wien bereits viel zu weit. Sie sei, so Eichseneder in einer Presseaussendung vom 24. April 2009, „rechtsstaatlich bedenklich.“ „Bei einer derartigen derzeit stattfindenden öffentlichen Vorverurteilung“, verliere, so der Anwalt, „die Unschuldsvermutung völlig ihre Bedeutung“.

Fazit:

Die Diskussion um das Verhältnis zwischen „court of justice“ und „court of public opinion“ hat auch in Österreich längst begonnen. Die PR-Branche selbst fängt jedoch erst an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Noch wird Litigation-PR unter Krisenkommunikation subsumiert und die Diskussion einigen wenigen Litigation-Experten überlassen. Damit dies anders wird, muss Litigation-PR selbstverständlicher Teil der Ausbildungslehrgänge und Curricula an den Universitäten und Fachhochschulen werden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

(1) Katharina Stierschneider: Litigation Communication. When juridical conflicts put the reputation at risk. Diplomarbeit an der FH Joanneum “Journalismus und Unternehmenskommunikation”. Genauere Daten der Umfrage stehen mit Einreichung im Juni zur Verfügung.

Über die Autoren

Alfred Autischer ist CEO Deputy der Trimedia International, einer der größten PR Agenturen Europas. Alfred Autischer ist Experte für Litigation-PR und hat in jüngster Zeit einige der großen Streitfälle in Österreich als Kommunikationsberater und Pressesprecher mit betreut.

Katharina Stierschneider ist Executive Assistant bei Trimedia International und war zuvor als freie Redakteurin tätig. Gemeinsam mit Alfred Autischer arbeitet sie in dem Bereich Litigation-PR.

Weitere Beiträge

- Georg Neureither (C. H. Beck): Ich weiß, dass mir ein Übersetzer lebt! – Litigation-PR im Kontext von Recht und Religion

- Marcus Rohwetter (DIE ZEIT): „Vorsicht vor üblen Tricks“

- Tobias Gostomzyk: Literaturklassiker I – Castendyk, Rechtliche Begründungen in der Öffentlichkeit „Basics aus der Wissenschaft I: Die Rechtswirklichkeit der Massenmedien“

- Jens Nordlohne: PR-Periskop I: Bärendienst für Nadja Benaissa

PR-Periskop Ib: Bärendienst für Nadja Benaissa

22. April 2009 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken

Ohne (weitere) Worte:

„Das Ende der Pressefreiheit, Folge 3“ im FAZ-Blog „Das letzte Wort“.

Den ersten Teil des Periskops gibt es unter „PR-Periskop I: Bärendienst für Nadja Benaissa“.

PR-Periskop I: Bärendienst für Nadja Benaissa

16. April 2009 | Autor: Jens Nordlohne | 8 Kommentare | Artikel drucken

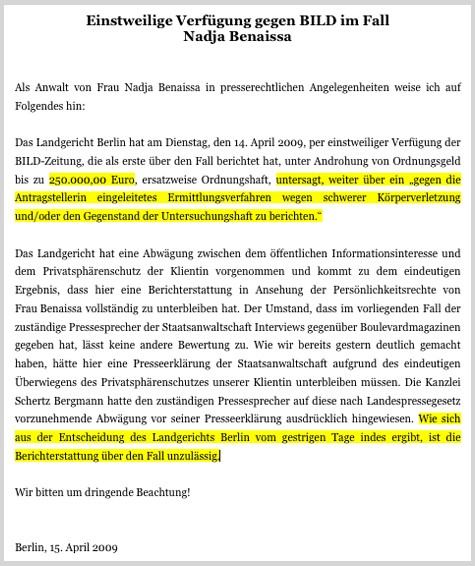

Die Anwälte von Frau Nadja Benaissa feiern einen Erfolg. Das Landgericht Berlin hat per einstweiliger Verfügung der BILD-Zeitung untersagt, über das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung und/oder den Gegenstand der Untersuchungshaft im Fall Nadja Benaissa zu berichten.

Aus der Pressemitteilung des RA Dr. Christian Schertz (Hervorhebungen durch Litigation-Pr-Blog)

Ein Erfolg? Ich glaube nicht. Mit diesem Schritt haben die Rechtsberater ihrer Mandantin einen Bärendienst erwiesen. Dass die BILD-Zeitung sich an diese Verfügung halten würde, war wohl von vornherein eher unwahrscheinlich. Junge, hübsche, bankrotte Sängerin sitzt aufgrund dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft, weil sie trotz HIV-Infektion ungeschützten Sex mit mehreren Männern hatte und sich einer ihrer Partner vielleicht bei ihr angesteckt hat? Diese Geschichte lässt sich kein Boulevard/Society-Journalist der Welt verbieten – sei das angedrohte Ordnungsgeld noch so hoch. Im Gegenteil: Jeder juristische Schritt der Benaissa-Anwälte, eine Berichterstattung zu verhindern, wird dankend als Teil der Geschichte verwertet. Die Realität der Medienwelt entspricht nun mal nicht immer juristischen Idealen. Mit einer größeren kommunikativen Fachkompetenz hätte man sofort die Risiken erkennen können:

- Sobald einem Medium gerichtlich eine Berichterstattung verboten wird, setzt ein Solidaritäts-Reflex aller Journalisten ein. Nichts erzürnt Berichterstatter mehr, als einen Maulkorb verpasst zu bekommen. Da werden selbst BILD-Kritiker zu Fürsprechern und nehmen ebenfalls die Story auf.

- Der Versuch, juristisch die Veröffentlichung (nachprüfbarer) Informationen zu verhindern, stachelt den Ehrgeiz der Redaktion an. Es werden alle verfügbaren Ressourcen auf die Geschichte angesetzt.

- Eine Geschichte, die in Kürze ihre Halbwertszeit überschritten hätte, bekommt neue Nahrung: Der Traum eines jeden Journalisten: Die Weiterdrehe über einen neuen Aspekt (in diesem Fall die juristische Auseinandersetzung).

- Wenn eine Geschichte schon dermaßen Fahrt aufgenommen hat, dass ohnehin sämtliche relevante Medien (inkl. Internet) darüber berichten, haue ich nicht auf ein einzelnes Blatt ein – schon gar nicht statuiere ich ein Exempel ausgerechnet an der BILD-Zeitung. Die Wortkombination „Benaissa“ und „Aids“ führt über google search übrigens schon jetzt zu 30.000 Treffern.

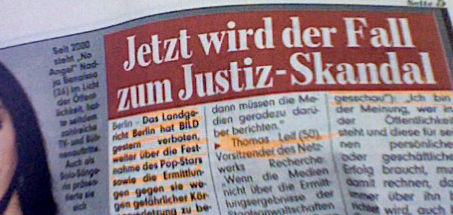

Dass der Schuss der Benaissa-Anwälte nach hinten losgegangen ist, beweist ein Blick in die heutige Ausgabe der BILD-Zeitung. Auf drei (!) Seiten, inkl. Titel widmet sich das Blatt der Story. Darüber hinaus nimmt sie die einstweile Verfügung als Aufhänger für einen Dreispalter mit der Überschrift: „Jetzt wird der Fall zum Justiz-Skandal“ Darin kommentiert der Autor die Entscheidung des Landgerichts in Versalien: „WAS FÜR EIN IRRSINN!“

Prominente „Experten“ wie Marc Bator (Tagesschau) Peter Kloeppel (RTL) oder Thomas Leif (Netzwerk Recherche) unterstützen mit ihrer zitierten Empörung die Haltung des Springer-Blattes. Der zuständige Staatsanwalt erklärt unter der Überschrift „Muss Nadja 10 Jahre ins Gefängnis?“ detailliert, warum die Sängerin verhaftet wurde. Darüber hinaus zeigt er sich verwundert, dass Frau Benaissas Anwälte die Verhaftung scharf kritisiert- aber bis heute keinen Antrag auf Haftbeschwerde oder Haftprüfung gestellt haben. Die prominente Aufmachung in der BILD ist eine öffentliche Ohrfeige für die Rechtsvertreter von Frau Benaissa und für das Landgericht Berlin.

Passende Fundstellen im Netz

- Die FAZ bloggt zum Thema über „Das Ende der Pressefreiheit“

- Meedia berichtet ebenso wie Horizont rein über die presserechtliche Auseinandersetzung.

- UPDATE: DerWesten mit einem Plädoyer für Pressefreiheit.

Indeskretion im Fall Nadia Benaissa?

15. April 2009 | Autor: Kurzmelder | Keine Kommentare | Artikel drucken

Die Anwälte der Sängerin wehren sich per Pressemitteilung gegen eine vermeintlich rechtswidrige Berichterstattung. Wir sind gespannt, ob diese Mitteilung Gehör findet…

Georg Neureither (C. H. Beck): Ich weiß, dass mir ein Übersetzer lebt! – Litigation-PR im Kontext von Recht und Religion

7. April 2009 | Autor: Gastblogger | 2 Kommentare | Artikel drucken

“Litigation-PR : der Blog” begrüßt Gastautor Georg Neureither, Schriftleiter der Fachzeitschriften Juristische Schulung (JuS) und Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) des C. H. Beck-Verlags.

Als „Übersetzungsarbeit von juristischen Zusammenhängen gegenüber Journalisten (und anderen Stakeholdern), die meist keine Juristen sind“, beschreibt Tobias Gostomzyk Litigation-PR. Der Aspekt ist nicht der einzige, doch ist er wichtig und wertvoll. Vor allem ist er – im besten Sinne des Wortes – rechtschaffen.

Ein Feld, das von jeher und, wie mir scheint, mehr und mehr des Übersetzens bedarf, ist das Staatskirchenrecht. Zwei Beispiele sollen zeigen, dass Litigation-PR hier ein sinnvolles Anwendungsfeld finden kann.

Der Kruzifix-Beschluss

Im Mai 1995 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule, die keine Bekenntnisschule ist, gegen die Religionsfreiheit verstößt; zugleich erklärte es eine Vorschrift der bayerischen Volksschulordnung für nichtig, die die Anbringung eines Kreuzes in den Klassenzimmern der bayerischen Volksschulen anordnete.

Man musste kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass diese Entscheidung polarisieren und ein übergroßes Echo finden würde: 250.000 Briefe sollen dazu beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein (siehe den Nachweis bei Helmut Schulze-Fielitz, in: Gunnar Folke Schuppert/Christian Bumke, Bundesverfassungsgericht und gesellschaftlicher Grundkonsens, 2000, S. 111 ff. [128]). Hinzu kam: Nach der Entscheidung ging in Karlsruhe einiges schief – rechtlich, aber vor allem kommunikativ. Missgeschick 1: Das Gericht veröffentlichte den Beschluss nicht im Mai, sondern im August – mitten in den Sommerferien u. a. von Bayern. Hoffte man, der Karlsruher Spruch könnte dort unbemerkt bleiben? Kommunikation selbstbewusster Jurisdiktion ist dann etwas Anderes. Andere meinen hingegen, dass gerade die Veröffentlichung in der „Saure-Gurken-Zeit“ die öffentliche Aufregung weiter erhöht hat (z. B. Schulze-Fielitz, aaO, S. 130 f.). Sei’s drum: Beide Male liegt jedenfalls der ungute Verdacht nahe, der „rechte Zeitpunkt“ sei Mittel zum Zweck gewesen. Missgeschick 2: Die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts enthielt Formulierungen, die schon für sich genommen die Gegner der Entscheidung zum Widerspruch reizen mussten (v. a. die Wendung, die Schüler müssten „unter dem Kreuz“ lernen [Anführungszeichen – zum Zeichen wofür? – im Original!]). Das Gericht selbst errichtete damit Hindernisse für eine sachliche Debatte. Missgeschick 3 war ein handwerklicher Fehler: Der erste Leitsatz der Entscheidung war nicht hinreichend präzise abgefasst. Zwölf Tage nach der ersten Pressemitteilung sah sich das Gericht daher zu einer zweiten Pressemitteilung veranlasst, in der der Vorsitzende des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Vizepräsident Johann Friedrich Henschel, den ersten Leitsatz sprachlich dahin „präzisierte“, dass die staatlich angeordnete Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule, die keine Bekenntnisschule ist, gegen die Religionsfreiheit verstoße; nur darüber sei entschieden worden.

Man kann in dem Geschehen unschwer noch weitere Ungeschicklichkeiten entdecken, z. B. die Verletzung einer Stil- oder Klugheitsregel der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverfassungsgerichts, dass Richter durch ihr Urteil sprechen, dieses aber nicht kommentieren (so Jutta Limbach, Die Akzeptanz verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, 1997, S. 2). Ergebnis jedenfalls war allenthalben Erregung und Verwirrung. Die Vermittlungsarbeit, die die Pressemitteilung leisten sollte, war verfehlt, die Übersetzung gescheitert.

Gewiss ist der Fall ziemlich einmalig, doch sind die Dinge im Staatskirchenrecht vorwiegend so; zu nennen sind nur die Stichworte „Kopftuch“, „Scientology“ und „Islamunterricht“. (Und im Kirchenrecht sind sie es nicht minder; letztes Beispiel: der Fall „Richard Williamson“).

Das Bundesverfassungsgericht reagierte jedenfalls schnell und professionell: Schon Anfang 1996 wurde eine eigene Pressestelle eingerichtet (Schulze-Fielitz, aaO, S. 127), deren Arbeit nicht hoch genug gelobt werden kann. Dass das Staatskirchenrecht andererseits auch Beispiele einer außerordentlich gelungenen juristischen Kommunikation aufweist, zeigt der zweite – wiederum nahezu einmalige – Fall:

Der LER-Vergleich

Gestritten wurde, verkürzt gesprochen, darum, ob das Land Brandenburg das Unterrichtsfach „Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde“ (LER) einführen und dadurch den bekenntnisgebundenen Religionsunterricht durch eine bekenntnisneutrale Religionskunde ersetzen durfte.

Das Verfahren war schon rund fünf Jahre beim Bundesverfassungsgericht anhängig und, wie die Positionen, festgefahren, als es zur mündlichen Verhandlung kam. Nun sind mündliche Verhandlungen in Karlsruhe einigermaßen selten. Leider, denn viel mehr als Entscheidungen bieten sie die Gelegenheit, nachhaltig Rechtsfrieden herzustellen (siehe zu den Vorzügen der mündlichen Verhandlung Limbach, aaO, S. 13). Das gelang auch hier: Im Hinblick auf den offensichtlich gelungenen Verlauf der mündlichen Verhandlung teilte das Gericht den Beteiligten mit, dass es – so die Pressemitteilung – „erwäge vorzuschlagen, über den Verfahrensgegenstand eine einvernehmliche Verständigung herbeizuführen“. Es bot seine Mithilfe an, „die die Unterbreitung eines konkreten Vorschlags umfassen kann“. Die Beteiligten wurden gebeten mitzuteilen, ob grundsätzlich die Bereitschaft zu einer derartigen Verständigung besteht.

Das Bundesverfassungsgericht – unus inter pares! Wann hat man das gesehen? Ergebnis: Die Bereitschaft bestand, der Vorschlag wurde unterbreitet, von nahezu allen Beteiligten angenommen, so dass das Verfahren nach sechs Jahren im Kern durch den Vergleich beendet werden konnte. Es war erst der zweite Vergleich in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts!

Ausblick mit Rückblick

Die Spannweite der beiden Fälle zeigt, was mit professioneller Kommunikation verhindert und was erreicht werden kann. Vergegenwärtigt man sich zusätzlich, dass Kenntnisse über Religion in der Gesellschaft im Schwinden begriffen und über Recht von jeher gering sind, wird ohne Weiteres ersichtlich, dass beide Bereiche der Vermittlung, des Übersetzens bedürfen. Kommen im Staatskirchenrecht Recht und Religion gar in einer „Gleichung mit zwei Unbekannten“ zusammen, wird klar: Litigation-PR findet hier ein sinnvolles Anwendungsfeld!

Über Georg Neureither

Georg Neureither ist Schriftleiter der juristischen Fachzeitschriften Juristische Schulung (JuS) und Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) in der Frankfurter Niederlassung des C. H. Beck-Verlags. Darüber hinaus ist er Leiter der Frankfurter Online-Redaktion des Verlags.

Georg Neureither studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Jena. 2001 wurde er zum Dr. jur. promoviert. Als Fachautor hat er sich insbesondere im Staatskirchenrecht einen Namen gemacht.

Profile & Kontakt

- beck-community

- georg.neureither(et)gmx.net

Weitere Beiträge

- Marcus Rohwetter (DIE ZEIT): „Vorsicht vor üblen Tricks“

- Tobias Gostomzyk: „Basics aus der Wissenschaft I: Die Rechtswirklichkeit der Massenmedien“

- Jens Nordlohne: „Von Litigation-PR und Rasierklingen“

Cho Pei Lin über Litigation-PR in Singapur

1. April 2009 | Autor: Kurzmelder | Keine Kommentare | Artikel drucken

Heute mal ein kurzer Blick in den fernen Osten. In einem kurzen Beitrag auf www.marketing-interactive.com geht es um die zunehmende Bedeutung von Litigation-PR in Singapur. Folgendem Tipp für die Praxis lässt sich kaum widersprechen:

„There is no one standard communication package that will fit every litigation matter. Consider when to speak to the media, how much to divulge, through what vehicle and technique“

Marcus Rohwetter (DIE ZEIT): Vorsicht vor üblen Tricks

31. März 2009 | Autor: Gastblogger | 2 Kommentare | Artikel drucken

Ein weiterer Gastbeitrag von Marcus Rohwetter, Wirtschaftsredakteur (DIE ZEIT)

Marcus Rohwetter (DIE ZEIT); Foto: Nicole Sturz

Je nach Standpunkt bedeutet Litigation-PR eine Chance oder Bedrohung. Die Position der Gerichte hat BGH-Präsident Klaus Tolksdorf vor kurzem wiedergegeben, als er von einem „Sturmangriff“ sprach und davor warnte, „über die Medien Einfluss und Druck auf Richter auszuüben“. Sein Aufruf galt indirekt auch den Medien – die selbstverständlich aufpassen müssen, sich nicht vor fremde Karren spannen zu lassen. Aber keine Sorge: Zumindest die Qualitätsmedien haben eine gewisse Erfahrung darin, Manipulationsversuche zu erkennen und abzuwehren.

Viel spannender ist allerdings die Frage, wie sich Litigation-PR mit dem Berufsbild des Rechtsanwalts vereinbaren lässt.

Der Rechtsanwalt ist der erste Ansprechpartner seines Mandanten – und wenn sich Litigation-PR auf dem Beratungsmarkt durchsetzen sollte, dann als Komplettangebot inklusive der juristischen Beratung. Sie wird interessant, sobald der drohende Reputationsverlust ökonomisch gesehen schädlicher zu werden droht als jedes nur mögliche Gerichtsurteil. Beide Beratungsformen unabgestimmt nebeneinander her laufen zu lassen, wäre aus Sicht des Mandanten wirkungslos oder sogar kontraproduktiv. Insofern dürften einige größere Kanzleien bald entsprechende Dienstleistungen anbieten oder vermitteln.

Damit wandelt sich das Bild des Anwalts weiter. Einen „schleichenden Paradigmenwechsel“ haben Rolf Stürner und Jens Bormann (NJW 2004, 1481 ff ) schon vor einigen Jahren attestiert, weil sich das Berufsverständnis mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Berufsstands ändere. Es entferne sich vom Ideal des unabhängigen Organs der Rechtspflege und sei zunehmend vom anglo-amerikanischen Selbstverständnis geprägt, bei dem es sehr viel stärker auf die einseitige Wahrnehmung der Interessen der Mandanten und somit letztlich auf die eigene Gewinnmaximierung ankomme.

Spätestens auf dem Feld der Litigtion-PR wird das zum Problem. Natürlich dürfen sich Anwälte öffentlich äußern, wenn es den Interessen ihrer Mandanten dient. Aber dürfen sie – als Organe der Rechtspflege – auch lügen? Und wäre dann nicht die Schwelle der unzulässigen Beeinflussung der Gerichte überschritten, vor der BGH-Präsident Tolksdorf und andere warnen? Die Erfahrungen im journalistischen Alltag zeigen, dass PR-Strategen ein sehr flexibles Verständnis von Wahrheit und Fairness haben. Lügen und schmutzige Tricks sind Teil des PR-Handwerks. Teilweise versuchen die Berater auch, sich Journalisten dadurch gefügig zu machen, indem sie ihren Verlegern gegenüber mit Anzeigenboykott drohen.

Man könnte so etwas als versuchte Nötigung auffassen oder als Angriff auf die Pressefreiheit – aber sie dürfen nicht von Organen der Rechtspflege ausgehen. Auch nicht, wenn diese pro forma externe Berater hinzuziehen. Einzig durch Aufrichtigkeit lässt sich dieses Problem beseitigen, doch damit werden sich eine Reihe von PR-Spezialisten sicher nicht leicht tun. Schon aus eigenem Interesse sollten Anwälte daher sehr genau hinschauen, mit wem sie sich möglicherweise einlassen. Sonst könnte sich auch die beste Litigation-PR für den Mandanten als schlechte PR in eigener Sache erweisen.

Über Marcus Rohwetter

Marcus Rohwetter ist Wirtschaftsredakteur bei der Wochenzeitung DIE ZEIT und zurzeit in Elternzeit. Er studierte Rechtswissenschaft in Bielefeld und arbeitete als freier Journalist für die Justizredaktion des ZDF. Bevor er im Jahre 2000 zur ZEIT nach Hamburg kam, besuchte er die Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf. Marcus Rohwetter wurde 2005 mit dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und 2003 mit dem Ludwig-Erhard-Förderpreis für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet.

Kontakt

- marcus.rohwetter(et)zeit.de

- rohwetter(et)hotmail.com

- Marcus Rohwetter auf Xing

Weitere Beiträge

- Marcus Rohwetter: „Nicht für dumm verkaufen!“

- Wolf Albin (Handelsblatt): „Erneuerbare Energien – Medienkarriere eines Gesetzes“

- Tobias Gostomzyk: „Basics aus der Wissenschaft I: Die Rechtswirklichkeit der Massenmedien“

- Jens Nordlohne: „Von Litigation-PR und Rasierklingen“

„Reputations-Reflexionen I: Firmenkapital“

25. März 2009 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken

«Es braucht 20 Jahre, um einen guten Ruf aufzubauen und fünf Minuten, ihn zu zerstören. Wenn du hierüber nachdenkst, wirst du vieles anders machen.»

Warren Buffet hat schon früh erkannt, welchen Wert Reputation für ein Unternehmen hat. Wie wichtig und mühsam es ist, diesen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten – und wie leichtfertig dieses „Vermögen“ verspielt werden kann.

Quelle: socialbreakfast auf flickr

Kaum jemand in den Führungsetagen deutscher Unternehmen würde die Relevanz positiver Reputation für den Unternehmenserfolg bezweifeln – und doch: Wird bei kritischen Entscheidungen oder juristischen Auseinandersetzungen professionelles Reputationsmanagement hinzugezogen? Nur selten. Woran liegt das? Wo doch gerade vor Gericht per se die Reputation der Beteiligten einem Risiko ausgesetzt ist. Ein Mandant fragte mal: „Ich investiere in einen Anwalt, der gewinnt einen Prozess und ich bekomme Schwarz auf Weiß mein Urteil. Das verstehe ich. Aber was bekomme ich, wenn ich in Reputation investiere?“

Die Antwort hat Charles J. Fombrun, Professor von der Stern School of Business an der New York University, in einem Satz zusammengefasst:

„Good reputation creates wealth.“

Fombrun bezeichnet positive Reputation als „Firmenkapital“: „Dieses Kapital lockt mehr Kunden und Investoren an und sorgt dafür, eine Krisensituation mit geringerem finanziellen Schaden zu überstehen.“ Für mich ist positive Reputation überhaupt erst die Grundlage einer erfolgreichen Marktteilnahme. Um es auf den Punkt zu bringen: Eine gute Reputation führt zu gesteigerter Nachfrage und gesteigerte Nachfrage führt zu höherem Gewinn!

Leider taucht Reputation als Wert in keiner Bilanz auf. Ist das der Grund, warum noch immer gefragt wird, warum man in Reputation investieren sollte?

« go back — keep looking »